鉛筆やノート、消しゴム、万年筆など、毎日の仕事や生活を贈る中で、たくさんの文房具を使ってきました。

改めて、「文房具って何だろう」と思い、記事にまとめて文房具の意味や種類、選び方をわかりやすくご紹介します。 私が文具マニアとして20年間以上携わってきた経験を交えながら、文房具の魅力と活用法をお伝えします。

そもそも文房具とは

文房具の定義と歴史

「文房具」の「文房」とは書斎を意味しています。「文房四宝」(筆・墨・硯・紙)と呼ばれる四つの宝が原点です。

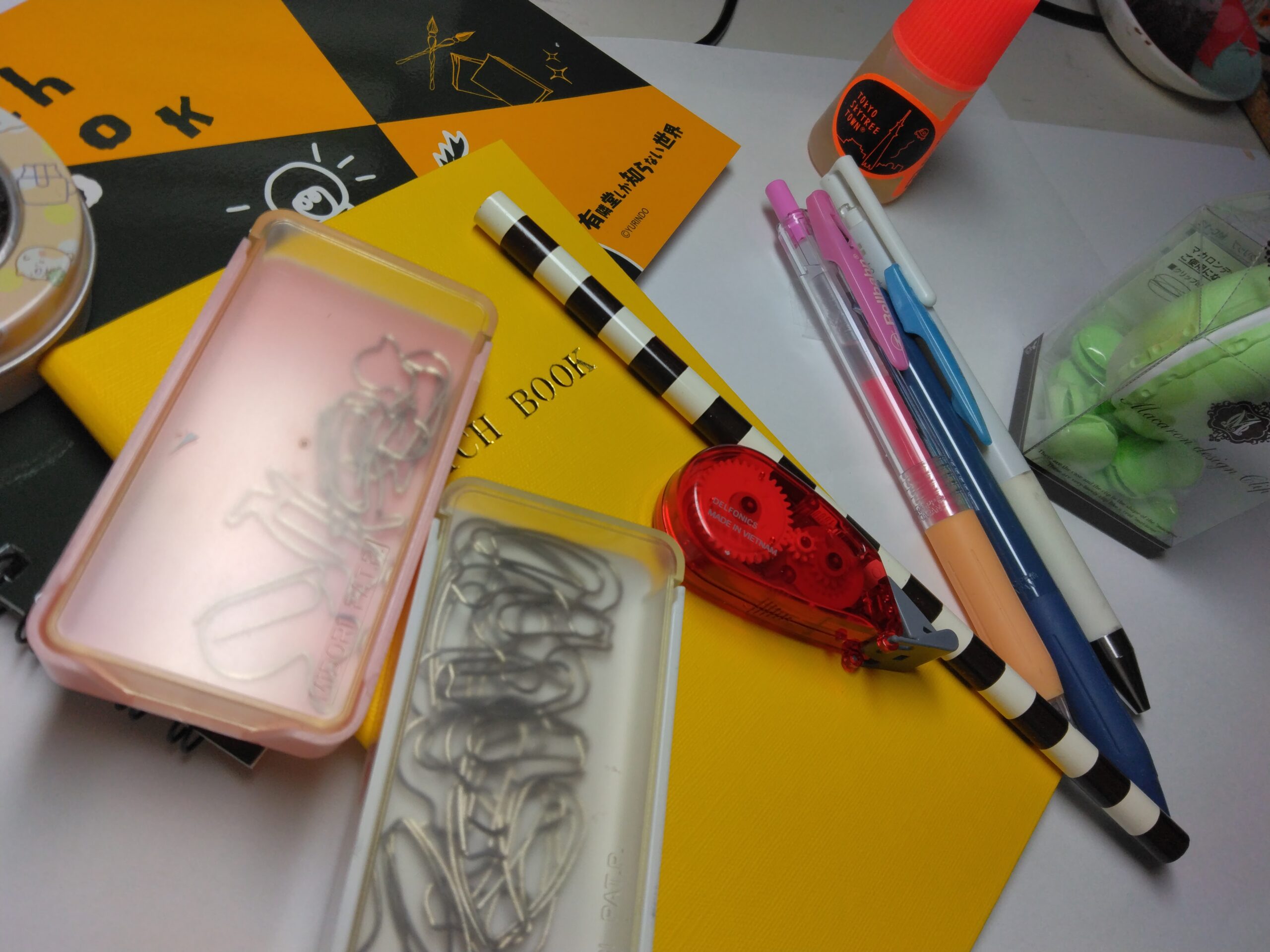

現在では、筆記用具・紙製品・整理用品・製図用具・事務用品など、学習や事務作業に使用するあらゆる道具のことを指しています。

私が、文房具好きになったきっかけは、小学校の向かいにあった文房具店に通っていたことです。友達とおそろいのシャープペンシルを買ったり、店員さんと話をして、生活の中で文房具は大切な存在になりました。

文房具の歴史は、紀元前から始まり「筆」「墨」「硯」「紙」という、四つの道具が使われていました。その後、万年筆が誕生、さらにボールペンやシャープペンシルが登場します。

日本では、奈良時代は筆の文化が中心でした。江戸時代には和紙や筆など、独自の文化が発展してきました。

時代ごとに、文房具は発展しています。今も新商品はでてくるので、文房具店や展示会に足を運ぶことは、かかせません。

文房具の役割

文房具は単なる日常生活の中の道具ではなく、思考を可視化するツールだと、私は考えています。

手書きでメモを取ると情報の記憶率が23%向上するというデータがあり、カラフルなマーカーで情報を整理すると、脳の記憶パターンが活性化するという研究結果もあるといわれています。

文房具は日々の創造性や生産性を高める、大切な「思考のパートナー」なのです。

私が文房具の魅力に気づいたのは、万年筆を、初めて買ってもらった中学生の時です。先輩と同じ、グリーンの軸が可愛い万年筆です。自分だけの万年筆がうれしくて、書くたびにテンションが上がっていました。

それ以来、自分の日記を書くのも友人との交換日記を書くのも、万年筆を使いました。万年筆がきっかけで、ほかの文房具にも興味を持ち、普段使いのノートやシャープペンシルにもこだわるようになりました。

働き始めてからは、仕事の管理をしやすいように、スケジュール帳にも興味を持ち、毎年違うタイプを使ったり、カスタマイズしていました。

文房具の主な種類と特徴

文房具の種類

・書く道具

・紙製品

・整理用品

・消す道具

・測る道具

・収納する道具

【書く道具】進化し続ける筆記具

日記やスケジュール帳を書く私にとって、筆記具は人生にかかせないものです。

筆圧が強い私は、中学生のころは「F」のシャープペンシルの芯を使っていました。HBよりも硬くて使いやすかったからです。

スケジュール帳を書く時には、用途に合わせてゲルインクのボールペンを使っています。好きな色を4色か5色選んで、カスタマイズしています。

万年筆は、ずっと憧れていた筆記具でした。使うときの特別感で今でも気持ちが引き締まります。書きやすく手になじんでいるので、日記や手紙を書く時に重宝しています。

【紙製品】用途で選ぶノートや付箋

仕事で、アイデアをだすときには、罫線のノートよりも、5ミリ方眼のノートが自由度が高くて使いやすいです。フローチャートや簡単な図形を書くにも、向いています。

付箋は、タスク管理をするときに使っています。重要度に合わせて色や大きさを変えています。ティータイムのお菓子に添えるひとことに使うなら、柄付きや吹き出しの形の付箋を使ってます。

【整理用品】効率アップの秘訣

書類を整理する時に、私は、色付きのゼムクリップやダブルクリップを使っています。アイデア、仕事の記録、事務的な書類、打ち合わせの記録など、種類別に色分けしているので、あとから見やすいです。

たまった書類は、クリアファイルに入れています。クリアファイルの表紙の色も。クリップに合わせて色分けしているので、整理する時に便利です。

小さいメモ用紙にアイデアを書き、まとめておきたいときに使うのは、針を使わずに閉じることができるホチキスです。環境にもやさしく、紙を破棄する時に面倒な分別をしなくてよいので、手放せません。

【消す道具】何度でも書き直し

私は、スケジュール帳に書き込むのは、ゲルインクのボールペンを使うので、修正テープが便利です。中身を入れ替えて使えるタイプです。

シャープペンシルで書く時には、消しゴムを使います。消しカスが出ないものや、消しカスがまとまるものは、消してもストレスフリーです。

【測る道具】図形をきれいに描く

無地のノートや方眼ノートに、図形やグラフをきれいに書きたいと思って、私はいつもペンケースに15センチの短い定規を入れています。まっすぐに線を引くと、きれいで見やすいです。

先日、文房具を収納するための新しい棚を買いに行きました。大きさは、スペースにきっちり合うものが欲しかったので、メジャーで空間の大きさを測り、棚そのものもお店で測りました。2メートルのメジャーでも、コンパクトにまとまるので、持ち歩くにも便利です。

【収納する道具】外出時の強い味方

私は、外出時にはたくさんの文房具を持参するので、大容量のペンケースは重宝しています。ひとつのペンケースに筆記具類約20本、もうひとつにはホチキスや定規などを入れています。こんな文房具があるんです、と、打ち合わせ時の話題つくりにも、しています。

自宅で穂何している資料を持っていくときには、A4サイズの用紙を三つ折りにできるファイルを使っています。コンパクトにまとめると、バッグの中でもかさばらずに済みます。

文房具の魅力と活用法の体験談

「万年筆が仕事のやり方を変えたという実感」

企画部で仕事wしている友人は、毎朝のタスク管理に万年筆を使い始めています。ボールペンよりも書き味が滑らかで、書くことが楽しくなってきたと言ってました。毎日使うことにより、手にもなじんできて万年筆っていいものだと時間しているそうです。

また、会議でメモをとっていると「万年筆っていいですね」と声をかけられて、話が弾んだと聞きました。同僚と話す機会が増えて、仕事もなんだかやりやすくなったと、万年筆効果をうれしそうに話してくれました。

日ごろから、丁寧にメンテナンスすると、万年筆は一生ものだと、伝えています。

「ノート術で学習効率がアップ」

「事実」と「自分の考え」を明確に区別してノートを整理できるところがよかったそうです。

「文房具が繋いだ人と人との関係性」

私が友人に、お気に入りの赤いボールペンを勧め、友人は職場で同僚に勧めたら、文具好きの輪が広がりました。

今では毎月、交流会が開かれるまでになりました。社外の文具好きも参加できるので、私も毎回参加しています。文具好きの友人が増えて、新作の情報交換を楽しんでいます。

海外の会社とも取引がある友人は、日本の文房具を仕事に持っていくと、とても喜ばれるそうです。また、海外のカラーペンをいただいたことも。

まとめ

文房具は、ただの道具ではないのです。生活や、仕事の中で活躍してくれる「静かな主役」です。私自身、文房具との出会いが人生の転機となり、仕事の効率化や人間関係の構築やへ変化をもたらしてくれました。

これからも、文房具の世界を見守りつつ、役立てていきたいと考えています。

コメント